Table of Contents

Toggle作者:馬騁風(金源康國際有限公司 資深顧問 / 企業永續管理師)

Awarded Sustainable Investing Certificate, CFA Institute, 2024

圖片說明 : 「地熱政策的關鍵拼圖」論壇主題及與會專家學者

引言:淨零目標下的地熱潛力

地熱能是一種豐富且可持續的低碳能源,它利用地球內部儲存的自然熱能來發電和提供供暖服務。地熱能的一個顯著優勢是其穩定性,由於地球內部的熱能全天候皆可提供給發電系統,相比於其他受到天氣條件影響的能源如太陽能及風電,地熱能具有更高的供電穩定性。此外,地熱能碳排放量極低,每千瓦時僅產生約38 gCO2eq的排放,遠低於燃煤(820 gCO2eq/kWh)和化石燃料(490 gCO2eq/kWh),具備明顯的環保優勢。

臺灣身處環太平洋火山地震帶,坐擁豐富的地熱發電資源,並於2023年宣布「2050淨零排放路徑藍圖」,明確將地熱能源列為重點發展項目,目標在2040年達成1.3 GW裝置容量。然而,地熱開發涉及複雜的技術、政策與社會挑戰。2025年4月26日,由紐西蘭商工辦事處、臺灣大學、環境權保障基金會、全國律師聯合會原住民族法制及能源法制委員會等單位共同舉辦的「地熱政策的關鍵拼圖」工作坊,深入探討如何借鏡紐西蘭經驗,加速臺灣地熱發展,並強化社區參與機制。本文綜整論壇核心觀點,剖析地熱在臺灣淨零轉型中的戰略角色。

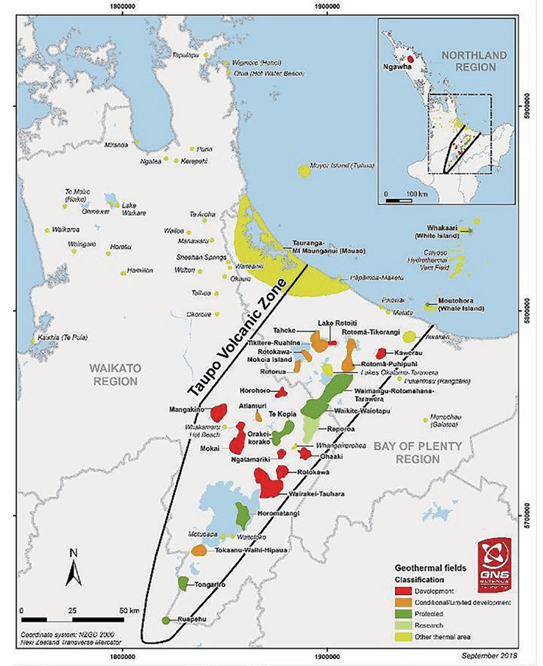

紐西蘭與臺灣低碳電力及地熱發展現況比較

1. 低碳電力占比與能源結構

根據國際能源數據平台《Low Carbon Power》2024年統計,紐西蘭低碳電力占比高達85.1%,全球排名第11,其中水力發電占主導地位(52.9%),地熱能貢獻近兩成(19.9%),風力發電則占9.9%。反觀臺灣,2024年低碳電力占比僅16.8%(全球排名第52),主要來自核能與太陽光電,地熱發電占比仍低於0.1%,凸顯兩國在能源轉型上的顯著差距(表1)。

表一 紐西蘭和臺灣低碳電力比較

| 國 家 | 低碳電力占比 | 人 均 | 主要低碳來源 |

| 紐西蘭 | 85.1% | 7,311.3 kWh | 水力、地熱、風力 |

| 臺灣 | 16.8% | 2,083.8 kWh | 核能、太陽光電 |

資料來源: https://lowcarbonpower.org/zht/ranking

2. 地熱發電發展現況

紐西蘭地熱裝置容量達1,600 MW,占總發電量近20%,其中北島的Ngāwhā(155 MW)與Mokai(112 MW)電廠由毛利部落信託主導,為基載電力核心。

圖一: 紐西蘭地熱資源分布 (圖片來源:GNS)

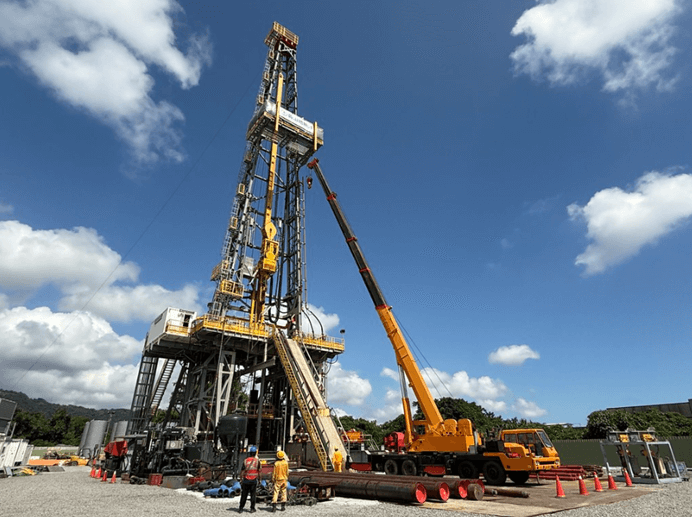

目前全台已商轉的地熱案場雖僅累計7.49MW,但經濟部「地質調查及礦業管理中心」依科學模型,推估台灣淺層地熱(1~3公里深)潛在蘊藏量約1GW,深層地熱(3~6公里深)蘊藏量約為40GW(百萬瓩),顯示台灣的地熱還有很大的發展空間。

圖二:位在宜蘭員山的全台第一口深層地熱探勘井 (圖片來源:中油提供)

紐西蘭經驗:制度、技術與社群共治的典範

1. 一站式審批制度:加速地熱開發

紐西蘭地熱開發的關鍵成功因素之一,是政府推動的「一站式審批流程」(One-Stop Shop)。此機制整合環評、土地許可、文化保護等跨部門審查,將傳統需耗時數年的流程縮短至6個月內完成。例如,紐西蘭北島的Ngāwhā地熱電廠即透過此制度,由毛利部落信託主導開發,並在18個月內完成探勘至商轉。

啟示臺灣:現行臺灣地熱案場需通過多項法規審查,行政程序冗長。與會專家建議,政府可參考紐西蘭模式,成立跨部會協調平台,簡化許可流程,降低開發不確定性。

2. 原住民參與機制:從衝突到共創

紐西蘭地熱開發與毛利部落(Māori)的深度合作舉世聞名。毛利人透過「信託基金」持有電廠股權,並參與決策。例如,Tuaropaki信託擁有Mokai地熱電廠75%股權,每年收益用於部落教育與社區建設。此模式不僅化解開發衝突,更促成經濟與文化的雙贏。

對照臺灣:臺灣原住民族地區蘊藏70%地熱潛能,但開發常因「告知而非諮商」的單向溝通引發爭議。與會的原民代表指出,臺灣需建立「夥伴關係框架」,讓部落從「被告知者」轉為「共同決策者」,並探索土地共管、利潤共享機制。

3. 技術創新與教育合作

紐西蘭地熱技術的領先,奠基於產學研緊密合作。奧克蘭大學地熱研究所(Geothermal Institute)提供從碩士課程到在職培訓的完整教育體系,並與產業界合作推動探勘技術革新。例如,該所開發的「低溫發電系統」(<100°C),使地熱能應用擴展至農業與區域供暖。

臺灣機會:臺大與紐西蘭奧克蘭大學已啟動「地熱人才培育計畫」,聚焦探井技術與社會溝通課程。此外,臺灣可結合半導體產業優勢,發展地熱監測感測器,提升探勘效率。

臺灣地熱現狀:挑戰與突破

1. 政策框架待強化

儘管經濟部訂定「地熱發電示範獎勵辦法」,但缺乏專法統籌資源管理與權責分工。與會的代表坦言,現行《溫泉法》與《礦業法》疊床架屋,限制深層地熱開發。專家建議,應參考紐西蘭《資源管理法》(Resoure Management Act, RMA),制定《地熱專法》,明確規範資源永續利用與利益分配。

2. 技術瓶頸:探勘風險與成本

臺灣地質破碎帶多,傳統探井成功率僅30%,且單井成本高達新臺幣1.5億元。紐西蘭Mitchell Daysh公司技術總監Stephen Daysh指出,可導入「AI地質建模」與「微型震波監測」,將探勘誤差從30%降至10%。此外,宜蘭清水地熱電廠已與紐西蘭合作測試「雙循環發電系統」,提升低溫場域發電效率。

3. 社區溝通:從對立到信任

臺東金崙地熱開發案曾因部落反彈暫停,凸顯社會溝通的迫切性。紐西蘭專家分享「三階段參與模型」:

- 前期共識:舉辦文化工作坊,將部落傳說與地熱科學結合,建立共同語言。

- 中期協作:成立「社區監督委員會」,即時公開環境監測數據。

- 長期回饋:將部分收益投入地方創生,如設立地熱教育館或溫泉觀光設施。

未來策略:打造地熱生態系

1. 成立「地熱產業聯盟」

整合開發商、學界、金融機構與部落代表,推動技術標準化與風險分攤機制。例如,可仿效紐西蘭「地熱協會」(NZGA),建立「示範案場保險基金」,降低初期探勘風險。

2. 強化國際合作

紐西蘭MC Century集團與臺灣中油已簽署合作備忘錄,共同開發東部地熱潛能。未來可擴大與東南亞國家(如印尼、菲律賓)合作,輸出臺灣的地熱電廠管理經驗。

3. 創新應用:地熱多角化利用

地熱不僅用於發電,紐西蘭的「地熱多聯供」模式值得借鏡:

- 農業:利用餘熱發展溫室種植,如陶波(Taupo)地區的熱帶水果園。

- 觀光:將電廠轉型為教育園區,如Rotorua地熱公園每年吸引200萬遊客。

- 氫能:結合地熱電解水製氫,提供綠能儲存方案。

結論:地熱是臺灣淨零轉型的「關鍵拼圖」

紐西蘭經驗證明,地熱開發需兼顧「制度創新」、「技術突破」與「社群共治」。臺灣擁有豐沛的地熱潛能,但需加速法規鬆綁、強化產學合作,並建立原住民夥伴關係。若能在2030年前完成10座示範案場,地熱將成為臺灣能源自主與淨零轉型的核心支柱,為下一代奠定永續基礎。

本文由金源康國際有限公司提供

============ 延 伸 閱 讀 ============

案例分享:Patagonia的綠色承諾 深入解析可持續發展企業