Table of Contents

Toggle1945 年的嘉義市宅街,一條佈滿泥土氣息與鄰里人情味的老街,迎來了家中排行老三的男嬰——吳龍三。父親是一名技藝純熟的建築師傅,曾經在地方許多房屋、廟宇、爐灶的興建中留下心血與汗水;母親則以一顆堅韌的心,勤儉地扶養六個孩子長大成人。那個年代物資匱乏,但家裡總有溫暖的飯菜和母親細心縫補的衣物。正是在這樣簡樸卻踏實的環境中,他學會了勤奮、堅持與知足,也在日常生活裡培養了對美與藝術的敏銳感受力。

.

音樂的種子 🎻🎶

吳龍三的音樂旅程,從童年便悄悄萌芽。小小的他,會用木質鉛筆盒與橡皮筋自製「樂器」,在陽光斑駁的書桌旁,輕輕撥動,聽著那簡單卻動人的聲響。這份童年的遊戲,成為他一生對旋律的熱愛起點。隨著年歲增長,他學會拉小提琴、打鼓、吹薩克斯風,每種樂器都帶來不同的情感表達。他的音感極佳,常常聽過一次樂曲就能哼唱,甚至不看譜也能演奏。然而,天賦並未讓他自滿,他反而選擇拜師學藝,從最基本的音階與指法開始,一個音、一個音地反覆雕琢。他總說,練習雖然辛苦,但不會讓人感到痛苦,因為那是與音樂靈魂對話的過程,是生命中最純粹的快樂時光。

.

畫筆下的靈感 🎨🖌️

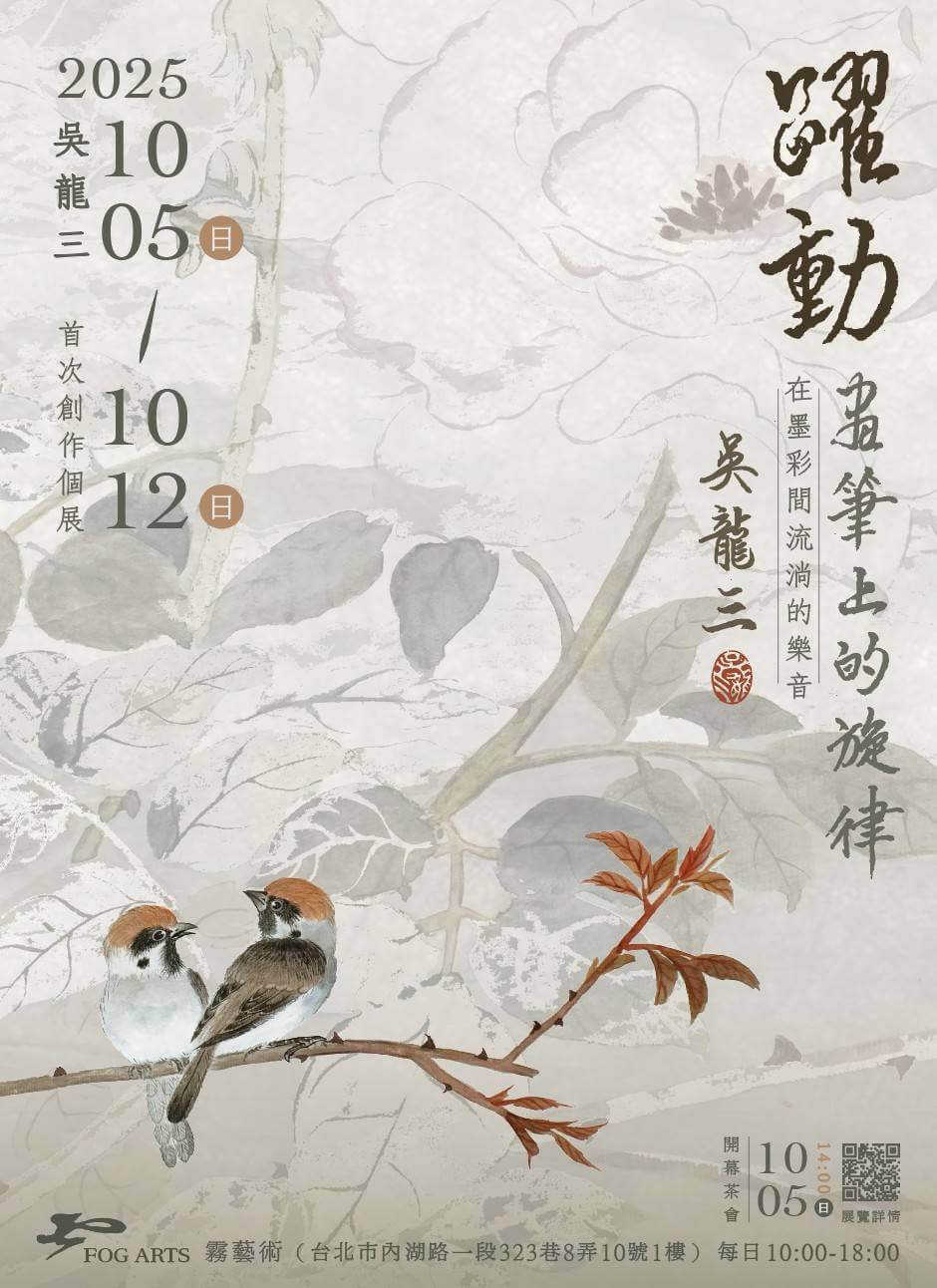

如果說音樂是他心靈的旋律,那繪畫就是他情感的色彩。吳龍三從未受過正統的美術訓練,全憑生活中的觀察與體驗,自學成才。他習慣靜靜觀察自然的光影變化、動植物的神態,然後用畫筆將這些瞬間化作永恆的意象。令人驚嘆的是,他的第一幅油畫便入選「百大名人畫展」,這不僅是對他天賦的肯定,更是對他專注與熱情的獎賞。他還曾應邀指導文化大學美術系學生畫國畫,筆下的《綠繡眼吃石榴》作品,細膩地捕捉了鳥兒的神情與果實的鮮嫩,彷彿觀者伸手就能感受到果汁的甜美。對他而言,畫畫與音樂並沒有界線,都是表達生命、傳遞感動的方式。

.

不認輸的人生 💪📚

「不要認輸,不要找理由。」這句話貫穿了吳龍三的人生。他年輕時在職場打拚,常因學歷不如同事而感到失落與遺憾。許多時候,老闆在介紹他時,只能說「這位是學商的,經驗很豐富」,這讓他覺得似乎少了點什麼。33 歲那年,他決定改變,報考台北商專,並以半工半讀的方式完成大專學業。歲月流轉,63 歲的他再一次突破自我,考取政大商學院 EMBA 碩士,並在 2010 年順利畢業。求學期間,他用嚴謹的態度對待每一門課程,12 科成績都在 90 分以上。吳龍三用自身經歷告訴年輕人:年齡從來不是學習的阻礙,只要下定決心,人生永遠有翻篇的機會。

.

感恩的實踐者 🙏🌍

2001 年,在「取之於社會、用之於社會」理念下,感恩基金會成立。創辦人李後藤董事長將這個使命交給吳龍三,任命他為創會執行長。十餘年間,他帶領基金會走遍台灣各地,深入偏鄉與弱勢社群,傳遞的不只是物質援助,更是情感上的支持與陪伴。2005 年,他發起「全民感恩心生活運動」,原本預計發行 3 萬本感恩護照,結果因回響熱烈,最終發行了 10 萬本;第二屆更擴大至 20 萬本,活動足跡延伸到金門、馬祖。他設計的「一二五」方法——一天兩次、五步驟記錄感恩事,並持續 21 天——幫助無數人養成正面思考的習慣,讓溫暖的力量在社會中不斷擴散。

.

活到老、學到老、玩到老 🕰️🎶🎨

如今,八十歲的吳龍三依然每天拿起小提琴練習,也依然會在畫布上揮灑色彩。他相信,藝術沒有終點,人生也不該被年齡設限。從音符到筆觸,他用不同的藝術語言,將生命的喜悅、困境與希望一一記錄下來。他的人生,就像一首仍在創作的樂曲,有時澎湃激昂,有時溫柔婉轉。對他而言,生命的每個階段都是值得珍惜的樂章,而他用「活到老、學到老、玩到老」的精神,讓每一段旋律都綻放出最動人的光彩。

.

前「感恩基金會」執行長 吳龍三