Table of Contents

ToggleOECMs

前言

隨著「淨零轉型」成為全球共識,社會對企業的期待也越來越高。推動 ESG(環境、社會、治理)早已不只是「做好事」,而是「做對的事」。

本篇文章從顧問的角度出發,整理在實務上常見的挑戰與可行策略,說明ESG如何從理念走向制度與合作。其中也介紹「其他有效保育措施」(OECMs, Other Effective area-based Conservation Measures)制度,鼓勵企業與地方社群共同維護非法定保護區的生態價值。

內容分為五大部分:國際揭露趨勢、臺灣在地挑戰、政策新契機、利害關係人對話機制設計與實務建議,協助企業在「從揭露到合作」的路徑上降低風險、累積信任。

國際趨勢:重視資訊揭露與誠信

永續報告書將不再只是宣傳工具,而是企業誠信與管理能力的展現。

以歐盟企業永續報導指令(CSRD)為例,該規範要求企業揭露其在環境、社會與治理(ESG)方面的具體影響數據,從口號式宣示走向可查證、可追蹤的資訊揭露。此規範不僅適用於歐盟境內企業,也涵蓋在歐盟擁有重大業務的第三國企業,對全球供應鏈管理提出更高標準。

這也意味著,企業不僅需揭露自身營運的永續表現,更必須掌握整體供應鏈的風險與責任。具體而言,企業應建立更完善的資料紀錄與管理制度,例如:

- 氣候風險對供應鏈的實際影響(如原料中斷、運輸延誤)

- 供應商的能源使用、碳排放與廢棄物處理紀錄

- 社區與勞工在供應鏈中的意見回饋與回應流程

這些資訊將在法規遵循、投資審查與國際採購中,成為企業獲得信任與競爭優勢的關鍵。

在地挑戰:開發與社區如何共處?

臺灣自 2025 年起將全面要求上市櫃公司編製永續報告書,2024 年已有逾千家完成申報且半數以上通過第三方確信。這些變化意味著:企業必須建立清楚的 ESG 執行流程,並具備可驗證的資料與紀錄,才能為後續的合作與信任奠定基礎。

然而,揭露制度雖能讓外界看見承諾,真正的挑戰仍在於現場的執行與對話。

在離岸風電、港口開發或工業區更新等專案中,最常面臨的問題,是如何兼顧在地社區與生態環境。許多開發案在初期並未充分了解地方的顧慮,例如農漁民的作業區域、保育團體關注的棲地,或居民對交通與噪音的感受。若未及早處理,這些議題往往在後期引發爭議,影響專案進度與社會信任。

從顧問的角度來看,在專案啟動前導入環境與社會盡職調查(ESDD),盤點利害關係人與潛在風險,是降低後期不確定性的關鍵步驟。具體作法包括:

- 透過訪談了解居民與農漁民的需求與疑慮

- 設置固定的聯絡窗口與資訊平台,確保訊息持續更新

- 建立意見回饋與追蹤制度,確認問題是否獲得回應與改善

這樣的前期溝通與協作,不僅有助於降低衝突,也為企業與社區建立起初步的信任基礎。而在制度面上,政府今年也公布了 OECMs 相關申請,為企業在地參與及保育共榮開啟新的可能。

(資料來源:WSP繪製)

As global focus on net-zero transformation deepens, enterprises are expected to move beyond reporting to take shared responsibility for sustainability. Taiwan’s launch of Other Effective area-based Conservation Measures (OECMs) marks a new opportunity for corporate–community collaboration. Under this framework, even areas outside formal protection zones can be recognized for measurable conservation outcomes supported by long-term management. By engaging stakeholders, co-managing ecosystems, and investing in local resilience, companies can transform potential conflicts into trust and partnership. WSP integrates international ESG frameworks with local experience, guiding organizations to link biodiversity protection with business strategy. Through dialogue, transparency, and collaboration, sustainability evolves from compliance into resilience—allowing environment, society, and economy to thrive together under the true spirit of ESG.

政策新機會: OECMs 制度開放,企業與地方合作的新起點

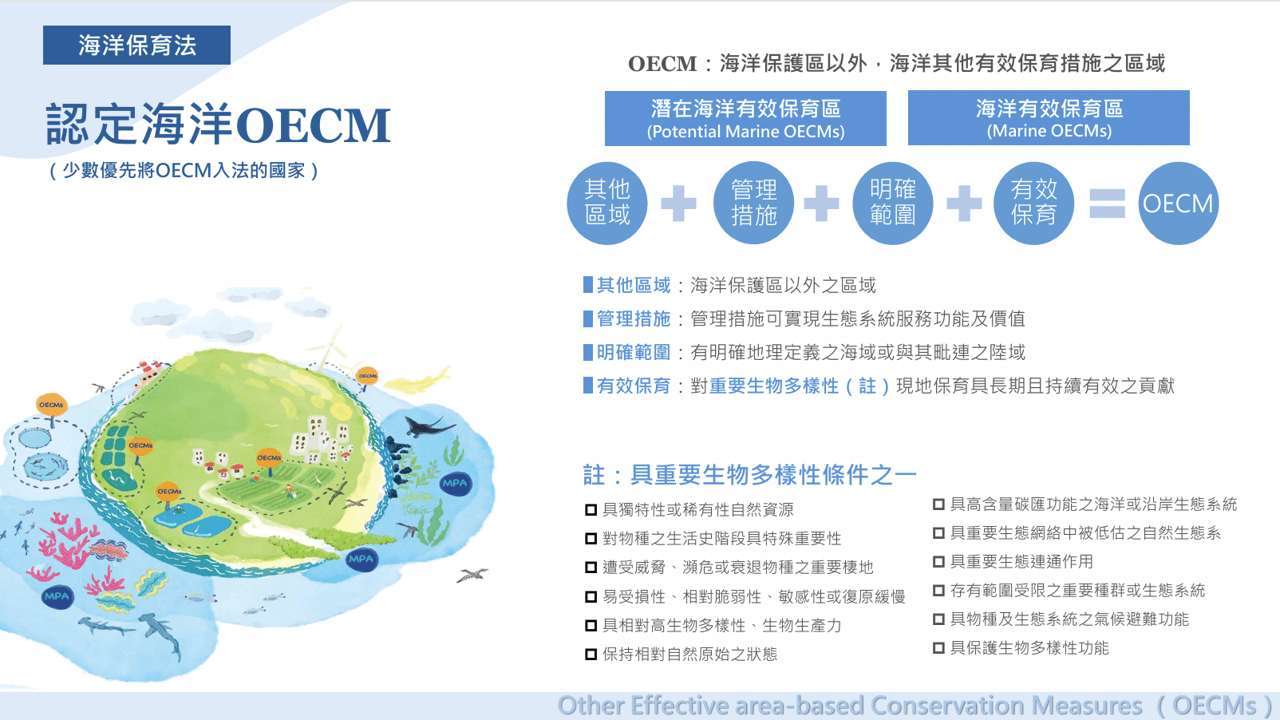

其他有效保育措施(OECMs, Other Effective area-based Conservation Measures)是《生物多樣性公約》下的保育認列制度,由 IUCN(國際自然保育聯盟)提供技術準則。其重點在於:即使不屬於正式保護區,只要具備明確範圍、具體治理架構、長期管理及可驗證之保育成效,無論由政府、地方社群或企業主導,皆可被認列為 OECMs。

2025 年中,臺灣正式啟動 OECMs 申請制度,分為陸域的「保育共生地」與海域的「海洋有效保育區」,由林業及自然保育署與海洋保育署分別推動。

這項制度鼓勵地方社區、農漁會或其他團體主動提出保育構想,即使不是正式保護區,也能透過在地力量維護特定棲地或海域。

(資料來源:海洋保育署)

在推動保育的同時,也應重視並尊重當地居民原本的生活方式與文化傳統。無論是原住民族的傳統領域與文化實踐、農民的耕作方式、漁民的作業習慣,或社區長期維護自然環境的經驗,都是不可忽視的在地智慧與權利。

企業若能以合作而非取代的態度參與其中,不僅能減少衝突,也能促進真正的永續發展。具體而言,企業可透過以下方式參與:

- 盤點開發範圍是否鄰近潛在保育區,並主動與地方團體對話

- 邀請在地社區、原住民族、農漁會或環保團體共同參與生態監測與治理

- 提供技術或資源,協助地方推動棲地復育、保育及教育推廣行動

透過這樣的合作模式,企業不僅能更早掌握潛在風險,也能展現誠意與尊重,累積長期信任,真正實現開發與保育的共生。顧問亦可協助企業評估場域潛力,並規劃與地方社群的合作方式,使參與更具制度性與持續性。

打造利害關係人的對話制度:從被動應付到主動合作

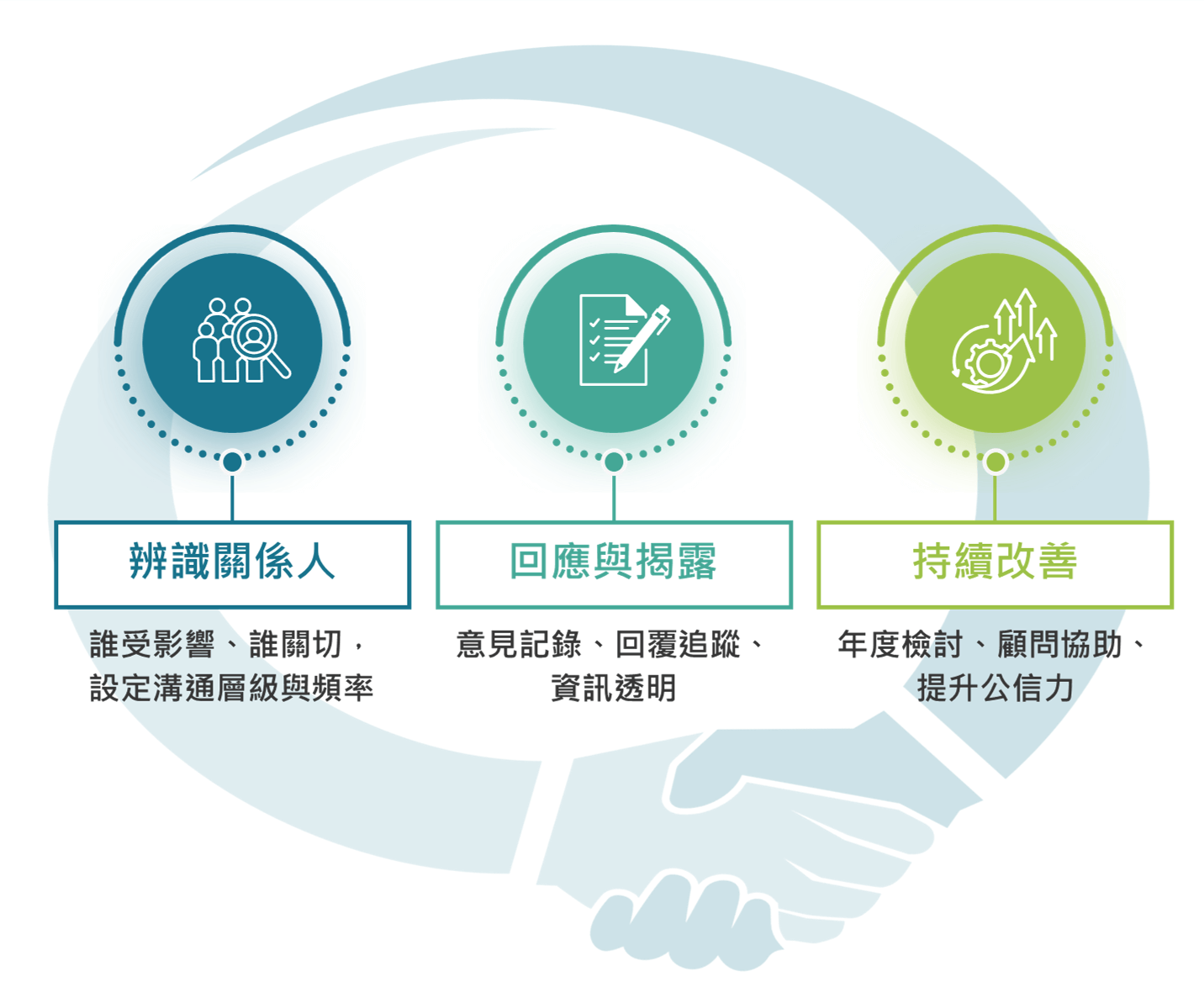

在前文中,我們提到開發案初期應透過在地溝通降低衝突,也介紹了 OECMs 制度如何提供企業與地方社區合作的新契機。接下來,若企業希望將這些互動制度化並納入 ESG 治理架構,就需要建立更完整的利害關係人對話機制。

在 ESG 實務中,利害關係人(Stakeholders)指的是所有可能受到企業活動影響、或能影響企業營運的群體,包括在地居民、農漁民、地方政府、NGOs 及投資人等。

有效的議和機制設計,重點不在於形式,而在於如何將對話制度化並持續運作。顧問通常會建議企業依循以下三個步驟:

- 盤點與分級管理

- 先確認各類利害關係人:誰受到直接影響、誰屬於間接關切者。

- 針對不同層級設定溝通頻率與方式,例如:定期社區會議、半年一次農漁會交流、年度公開說明會。

- 建立紀錄與回應流程

- 所有意見與回饋應有紀錄表單,並指定負責人追蹤。

- 重要議題(如棲地監測結果、施工期影響)應有後續回覆機制,並於專案網頁或簡報中公開。

- 持續改善與回饋

- 每年檢討對話成效,例如出席人數、反映問題類別、處理時程。

- 透過第三方顧問協助整理報告,讓過程具公信力。

這樣的設計不僅能提升社會信任,也能讓 ESG 溝通從「被動回應」轉為「主動合作」,成為企業永續管理的一部分。

(資料來源:WSP繪製)

顧問建議:讓 ESG 融入日常工作

在實務操作中,已有企業展現制度落地的成果。例如,台灣電力公司於大甲溪電廠推動水系生態廊道建設,自主響應 OECMs 制度,參照 IUCN 指南啟動馬鞍壩區域示範工作,保育成果經第三方查核,符合國際標準。

該計畫涵蓋 17 種原生魚類棲地,結合 AI 生物辨識技術進行魚道監測,並長期投入設施優化與社區合作,展現企業在開發與保育間取得平衡的可能性。

(資料來源:台灣電力公司)

ESG 不該只是年度報告的附錄,而是企業日常管理的一部分。從顧問的角度,我們建議企業在規劃開發或永續專案時,提前思考以下三個重點:

- 社區溝通要提早

- 建立固定窗口與紀錄制度,確保相關意見都被回應。

- 若有衝突議題,盡早透過第三方協調,避免後期成本增加。

- 監測資料要公開透明

- 生態、噪音、水質等資料應定期更新、讓公眾可查詢。

- 顧問可協助規劃資料呈現方式與溝通策略,提升資料的可讀性與透明度。

- 合作要長期化

- 在提供必要補償的同時,企業亦可支持在地技能培訓與環境監測,深化社區參與及信任。

- 例如協助漁民參與生態觀測、推動海洋教育或海廢減量行動。

這些做法不僅能提升企業的社會信任,也能讓 ESG 真正融入日常營運,成為企業韌性與競爭力的一部分。

共榮是信任的累積

當企業能以開放態度聆聽地方聲音、以透明方式分享資料、以長期計畫支持保育與教育,社會自然會回饋信任。

從在地溝通、OECMs 制度到利害關係人管理,企業若能導入環境與社會管理架構,不僅能降低衝突與融資風險,也能強化永續韌性。此過程中,專業顧問能協助盤點風險、設計制度、建立回應機制,並整合政策與社區脈絡,讓永續策略更具可行性與說服力。

對於正規劃開發案或永續專案的企業而言,將顧問資源納入前期規劃流程,是邁向共榮與永續的關鍵一步。ESG 的價值,不是額外負擔,而是讓企業在面對外界審視時更有韌性。

唯有從對話中建立共榮,永續才能成為企業最可靠的競爭力。

❞

參考資料

延伸閱讀

WSP觀點/企業與公部門必讀!氣候變遷時代的自然解方與永續專案實踐

WSP觀點/因應淨零衍生之國家十二項關鍵戰略行動計畫(草案)重點及缺口

WSP觀點/ESIA與ESMP應用指南:有效識別及減緩專案環社風險

關於WSP

科進栢誠(WSP)是世界領先的專業工程顧問公司,致力於「Future Ready」文化的倡議與實踐,凝聚全球智慧,為交通、環境、建築、電力及能源等領域提供專業的永續解決方案與策略諮詢服務。

作者資訊

陳忻蓓

WSP科進栢誠工程顧問股份有限公司

工程師,水環事業部

- 擁有6年專業經驗,熟悉環境生態、水文水質等調查及數據分析,負責環境影響評估、環境監測等專案執行,協助企業落實環境合規、風險管理與永續策略。

- 具備 ISO 14001/45001 內部稽核員、iPAS淨零碳管理師及甲種職業安全衛生業務主管資格。

- 聯絡資訊:[email protected]