歷史篇:人類歷史與永續的對話

——「永續發展」概念的緣起

「以史為鏡,可以知興衰更替」,18世紀英國人開啟工業革命(1760-1830年),大量生產帶動經濟的高度成長。隨後英國成為工業革命先驅,帶來整個歐洲百年以來蓬勃發展的新世紀,獲得全球如雷貫耳的掌聲與喝采。正當大英國協一直沉浸在全世界,為她慶祝工業革命帶來的經濟紅利,卻忽略啟動機器取代人力手工,需要投入更多石化燃料,尤其是碳排放量極高的媒炭助燃才能生產,因此直接助長溫室效應的加劇,後續引發全球性天災地變的頻傳。

圖1 各個工業革命時代的重要標誌

一、英國工業革命的美麗與哀愁

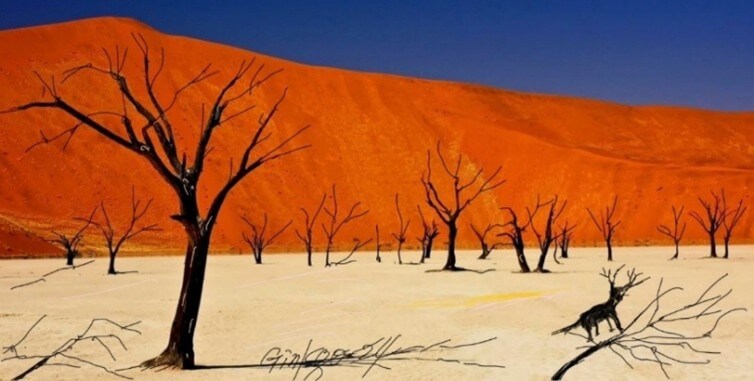

如今,走進21世紀初,全球各個國家因為溫室效應,正忍受氣候變遷帶來的災難,這個情況應驗了英國莎翁名劇《哈姆雷特》,有一場王子的經典獨白:「生存還是毀滅,這是一個值得考慮的問題」(To be or not to be, that is the question)。表達了人類面對生命、生活與生存的選擇時刻的掙扎與深思,一場驅動人類進步的工業革命的興起,卻與二氧化碳排放量的激增連上等號,推波助瀾形成嚴峻的溫室效應,各種極端天氣如乾旱、暴雨、熱浪等紛紛出現,成為反噬人類破壞環境招致生存的危機,地球加速暖化,正在試煉人類生活的極限,這個迴音反映出工業革命所帶來的絢爛,對照今日對生活的迷惘與失落。仰望遠方的美麗新世界(Brave New World)所擘劃出科技進步的舒適生活景象,卻也可能成為烏托邦(utopia)世界幻滅的元兇!

圖2人類正面臨極端天氣乾旱、暴雨、熱浪的挑戰

二、工業革命催化帝國主義的興起

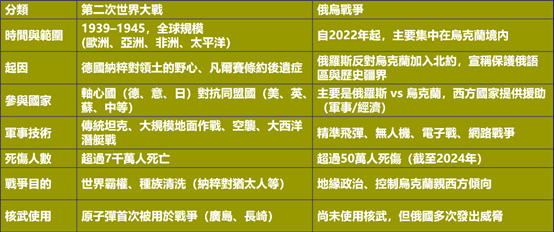

工業革命 1939年到1945年這段期間的第二次世界大戰,對全球各地帶來了難以估量的痛苦與損失,成為人類歷史上最慘烈的一場戰爭。全球經過英國工業革命的洗禮之後,工業國之間為了爭取領導地位,開始爭奪地盤與影響力、或為了尋找更廣大的新市場銷售產品、可以輕易地掠奪殖民地自然資源,因此經濟實力強化武力征服與招喚更多殖民地,全世界興起帝國主義的思想,因此引爆了長達六年的二次世界大戰。戰爭造成的直接與間接死亡人數高達7000萬,其中包括大量的無辜平民和戰爭受害者,數百萬人在極度困苦的環境中死去。近期2022年2月開打的俄烏戰爭至今,已經超過三年時間,這期間對兩國人民的傷亡和人口結構,造成了深遠的影響,而且這種影響將持續對未來幾十年,產生重大不堪忍受的惡果。根據美國五角大廈的估算,俄軍的傷亡人數達到61.5萬,其中11.5萬人喪生,50萬人受傷。

圖3二次世界大戰造成死亡人數高達7000萬

第二次世界大戰結束後,全球陷於戰後重建的創症候群的氛圍之中,尤其是歐洲經濟遭受了前所未有的重創。大部分的工業基礎設施被摧毀,許多國家在重建過程中面臨極大的困難與挑戰。大戰浩劫後人類的省思是什麼呢? 第二次世界大戰帶給全球的教訓是深刻且悲痛。這場殘酷的戰役告訴人類,戰爭並非解決爭端的最佳方式,暴力與衝突只能帶來更多的傷害與毀滅。尤其是在當今全球化背景下,聯合國倡議各國心靈重建,免於再次戰爭的恐懼、維護世界和平、秉持永續發展是生存的理念,成為全體人類的共同使命。

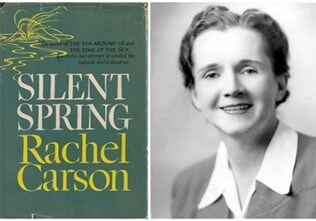

三、《寂靜的春天》為何鳥兒不再歡唱

第二次世界大戰後,隨著軍事需求和化學技術的發展,農業和工業領域的化學製造也迅速興起,特別是化學農藥的使用。尤其是DDT(有機氯化物),被廣泛應用於農業生產中,然而其帶來的環境與生態問題卻被忽視。

圖4美國生物學家瑞秋·卡森出版了環保著作《寂靜的春天》

1962年,美國生物學家瑞秋·卡森(Rachel Carson)出版了著名的作品《寂靜的春天》(Silent Spring),書中揭示了濫用化學農藥,所帶來的災難性後果。卡森質疑工業革命帶來的科技進步,是否應該以破壞自然環境為代價? 卡森強烈呼籲人們關注這些行為,對生物多樣性及整個生態系統的破壞。她指出,濫用農藥抑制了害蟲的同時,也摧毀了益蟲,這種行為加劇了生態失衡,最終可能導致「春天的寂靜」,即鳥兒不再歌唱,花卉不再盛開,生態的死亡將直接影響人類生活。這本書改變了化學藥劑對環境傷害的進程,為後來的環境保護運動和永續發展理念鋪平了道路。

瑞秋·卡森的貢獻不僅讓人類重新審視了環境與科技進步之間的關係,還為未來的ESG(環境、社會、治理)議題奠定了理論基礎。卡森的聲音引起了廣泛關注,並在美國政府中引發了重視。反觀國內也受到感召影響,農委會於 2017 年宣示「農藥十年減半」,要在 2027 年將國內化學農藥用量減半,台灣農藥使用截至目前為止,每公頃農藥用量仍是全球第一名。瑞秋·卡森女士的貢獻不僅限於環保領域,她的堅持不懈與勇氣激勵了無數人,並為現代ESG(環境、社會、治理)永續發展的理念奠定了基礎。她的著作改變了我們對自然環境的認識,並促進了全球環保運動的發展。

圖5農藥的誤用摧毀益蟲加劇自然生態失衡

四、人類的覺醒迎接《我們共同的未來》

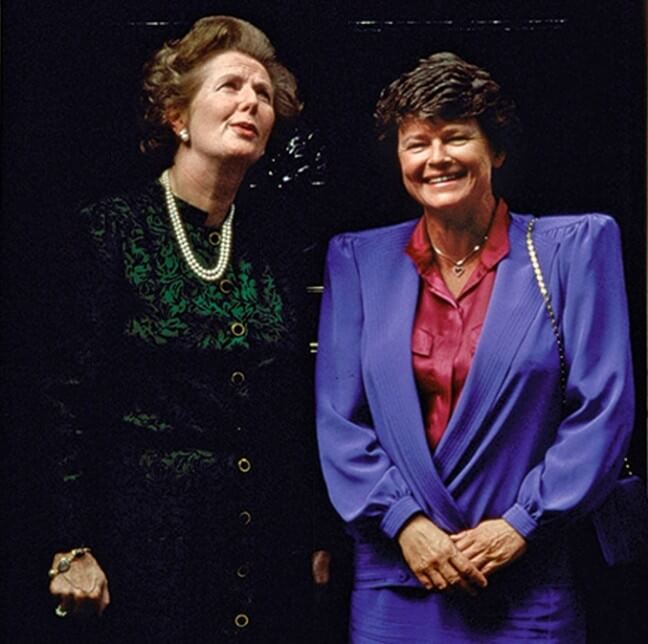

第二次世界大戰後,隨著戰爭帶來的經濟重建和工業發展,人類對環境問題的關注逐漸增加。從20世紀後半葉開始,人類對「環境與發展」問題的關注和理解,逐步演變為全球性議題。而永續發展的理念,逐漸成為指導全球環保和發展政策的核心價值觀。「永續發展」的概念起初主要是針對開發中國家,尤其是經濟較為貧困的國家,如何在解決人民基本需求的同時,也能兼顧環境保護的需求。1972年,聯合國在瑞典斯德哥爾摩召開了「人類環境」會議,這次會議標誌著全球對環境問題的關注邁出了重要的一步。1987年,挪威首位女總理格羅.哈萊姆.布倫特蘭(Gro Harlem Brundtland)在擔任聯合國世界環境與發展委員會主席時,發布了《我們共同的未來》報告,該報告也被稱為「布倫特蘭報告」,首次系統性地提出了「永續發展」的概念。隨著「永續發展」這一概念的提出,它獲得了政府、企業、學界以及環保團體的廣泛支持。因為這一理念不僅符合環境保護的需求,也滿足經濟發展和社會進步的期望。布倫特蘭發表《我們共同的未來》報告後,全球反響熱烈,並促成了一系列具有里程碑意義的國際會議和倡議。

圖6挪威首位女總理布倫特蘭發布《我們共同的未來》

五、2015年《巴黎協議》邁向永續發展

2015年12月12日聯合國會員國達成一致共識,通過了《巴黎協議》,其目的是延緩或減少氣候變遷的衝擊,並將全球升溫控制在2攝氏度以內(目前調整為致力於追求1.5攝氏度)。《巴黎協議》的制定中得到了延續和實踐,並成為全球協同應對氣候變遷的基礎。布倫特蘭的理念在當時是對人類社會未來發展模式的深刻反思,也成為全球環保和永續發展運動的重要起點,成為後來國際社會在氣候行動與永續發展方面持續努力的重要指南。2015年,世界各國簽署了「2030永續發展目標議程」(Agenda 2030),並提出了17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)及169項細項目標,這些目標涵蓋了全球最為迫切的經濟、社會與環境議題,目的在解決全球性的不平等、貧困、環境退化以及氣候變遷等問題,並期望通過社會規劃和運作模式的轉型,解決開發中國家的困境,並幫助已開發國家應對當前的挑戰。《巴黎協定》與2030年永續發展目標議程的結合,體現了全球對氣候變遷和永續發展的重視,並強調了各國之間的合作與共同責任。

回顧過去幾百年來的歷史洪流裡,工業革命的興起,無疑深刻改變了人類的生活方式,但如今是非成敗難論斷英雄? 工業革命促進了生產力的飛速發展,推動了全球經濟的進步,但這一進程背後也隱藏著破壞性的代價。人類社會經歷了兩次世界大戰,並面對了多次重大災難,如核事故、化學污染、以及資源枯竭等問題,這些災難無論對人類生活,以及環境保護都造成了深遠的傷害。回首望前程,崎嶇坎坷的路途,時光的巨輪仍然繼續往前走,春夏秋冬四季依舊迴轉,仰望遠處模糊之中,似乎看見了一點點微弱的光,在招喚人類的良知!

以上內容節錄自《歐盟CBAM我來了!》新書介紹