Table of Contents

Toggle

隨著氣候變遷與都市化加劇,環境保護成為公共工程的核心議題。台灣作為高度發展的島嶼經濟體,面臨空氣污染、水質惡化、噪音與生態破壞等挑戰,環境監測的重要性日益凸顯。傳統監測依賴人工採樣與固定站點,難以應對現在快速的環境變化。

智慧環境監測技術結合物聯網(IoT)、人工智慧(AI)與大數據分析,為公共工程提供高效、精準的解決方案。本文將以空氣品質為例,探討台灣環境監測現況,分析智慧化應用,並展望未來發展。

台灣環境監測現況

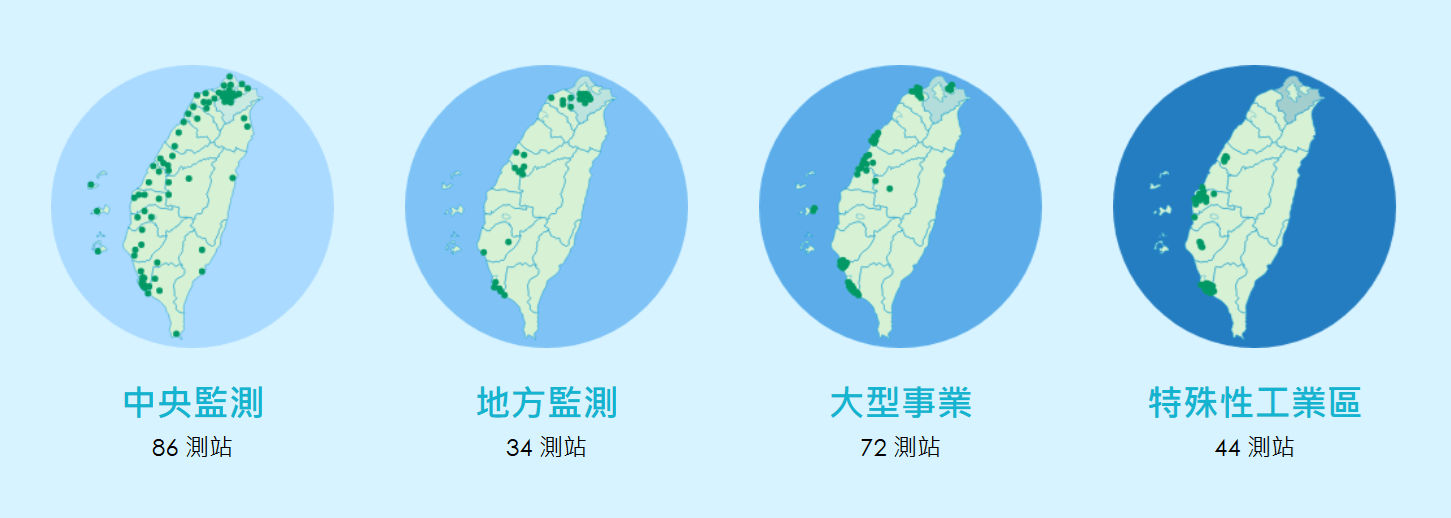

根據環境部空氣品質監測網2025年資料,全台設有中央測站86站,地方測站34站,大型事業72站及特殊性工業區44站,監測PM2.5、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)等指標。

資料來源:環境部空氣品質監測網,2025年

然而,現行系統仍面臨挑戰:

- 覆蓋範圍不足:固定站點難以涵蓋偏遠地區或特定工地,形成監測盲點。

- 數據延遲:傳統採樣與實驗室分析耗時,無法即時反映污染事件。

- 資源限制:人工巡檢與設備維護成本高,限制大規模擴展。

智慧化環境監測應用

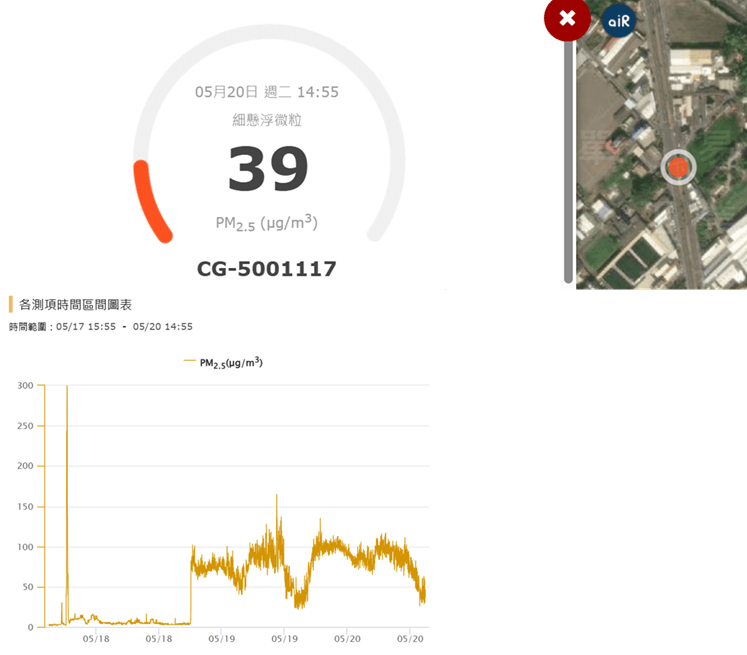

近幾年細懸浮微粒(PM2.5)等空氣污染影響國人健康議題受到各界重視,為提供國人更高空間解析度及更即時空品資訊,積極發展感測器、物聯網及大數據分析等技術,成功建立空品感測物聯網,透過空氣品質感測數據上傳至雲端平台,再配合無人機等智慧稽查工具及AI演算法,有效輔助稽查單位決策及提升管理效能。

「環境品質感測物聯網計畫」目前已部署約10,000個微型感測器,共覆蓋283個鄉鎮市區、111個工業區及科學園區,列管工廠約8萬家,並可提供分鐘等級感測數據(包含PM2.5、溫度、濕度),並發展「空氣污染潛勢熱區分析」技術,提供限縮污染潛勢熱區、空污事件自動告警及空污足跡重現地圖等,協助地方政府應用於智慧環境稽查治理,並提供稽查人員及民眾最即時空品資訊。

資料來源:環境部空氣品質監測網,2025年

數位化執法與公眾參與

智慧監測系統與數位稽查平台結合,強化執法效率,環境部數位化執法系統透過GIS與大數據,快速定位污染源,稽查案件處理時間縮減30%。開放數據平台如「政府資料開放平臺」提供AQI資訊,促進公眾參與。台北市2024年試行的「市民環境回報App」,讓居民上傳噪音與空氣污染照片等,協助執法單位快速反應。

智慧環境監控系統與數位化執法

台中市政府環保局為即時掌握排放狀況,並提升空氣污染事件稽查效率,自109年起開始建置智慧環境監控系統,於鄰近污染熱區制高點處架設雲端影像監控設備,藉由無線網路將即時影像回傳至系統,結合人工智慧進行影像判讀,如有可透過影像判讀的空氣污染情事發生時(如黑煙或白煙),系統將即時預警,化被動為主動,守護城市環境品質。

環保局說明,透過分析民眾陳情資料繪製轄內陳情熱區,依據熱區選定6處工業區及3處廣域性區域共架設21支監視設備進行即時監控作業,自系統109年10月上線後至113年7月止,經系統偵測到異常排放且稽查後查獲違規屬實共17件,共計處分1,210萬3,800元。

資料來源:台中市環境保護局,2024年

結語

智慧環境監測是公共工程永續發展的基石,憑藉監測站點擴增與智慧技術升級,取得顯著進展。雖然感測器仍受到與標準儀器原理不同,並不符合標準方法,而使感測數值於傳統監測數值有差異等問題,但我認為智慧技術的核心價值在於「預防勝於補救」與「全民共治」。感測器與AI讓我們從被動應對轉向主動預防,而數位平台則賦予民眾參與環境監督的權力。

未來,台灣應推動跨部會合作,整合公民科學與企業創新,打造覆蓋全台的智慧監測網絡。公共工程不應只追求硬體建設,更應承擔守護自然資產的責任。透過智慧監測,我們有機會實現人與環境的共榮,讓台灣成為永續發展的典範。

延伸閱讀

WSP觀點/可行性評估與環境監測:碳捕捉後封存(CCS)的關鍵步驟與挑戰

WSP觀點/企業與公部門必讀!氣候變遷時代的自然解方與永續專案實踐

WSP Future Ready/以Future Ready面向探討環境影響評估

關於WSP

科進栢誠(WSP)是世界領先的專業工程顧問公司,致力於「Future Ready」文化的倡議與實踐,凝聚全球智慧,為交通、環境、建築、電力及能源等領域提供專業的永續解決方案與策略諮詢服務。

作者資訊

WSP科進栢誠工程顧問股份有限公司

工程師,水環事業部

- 擁有4年工程顧問專業經驗

- 專長於環境監測、數據分析評估、空氣污染防護

- 聯絡資訊:[email protected]