Table of Contents

Toggle

流域綜合治理

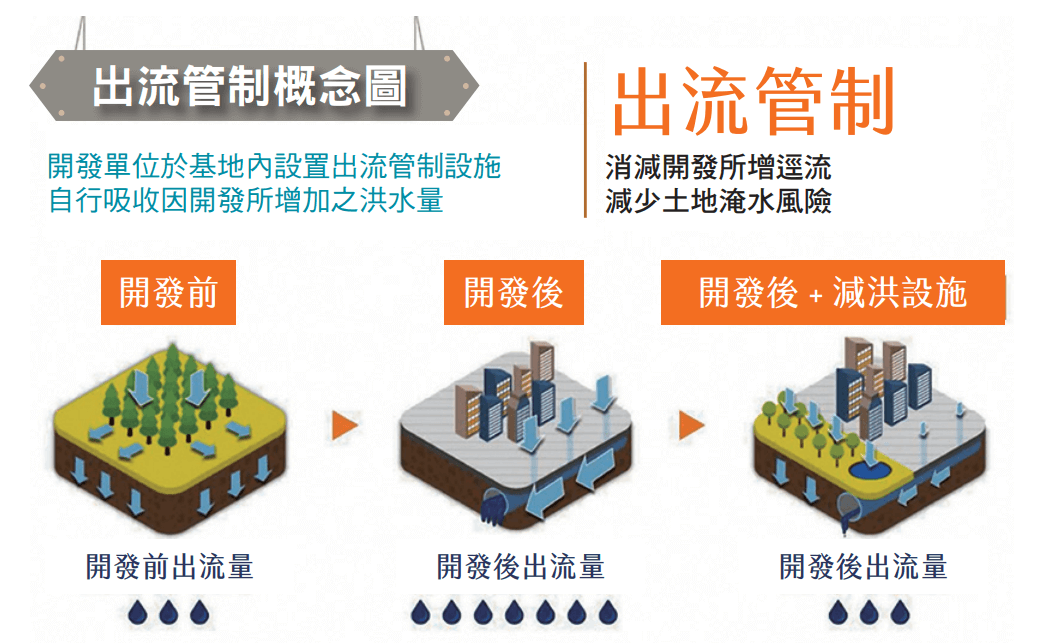

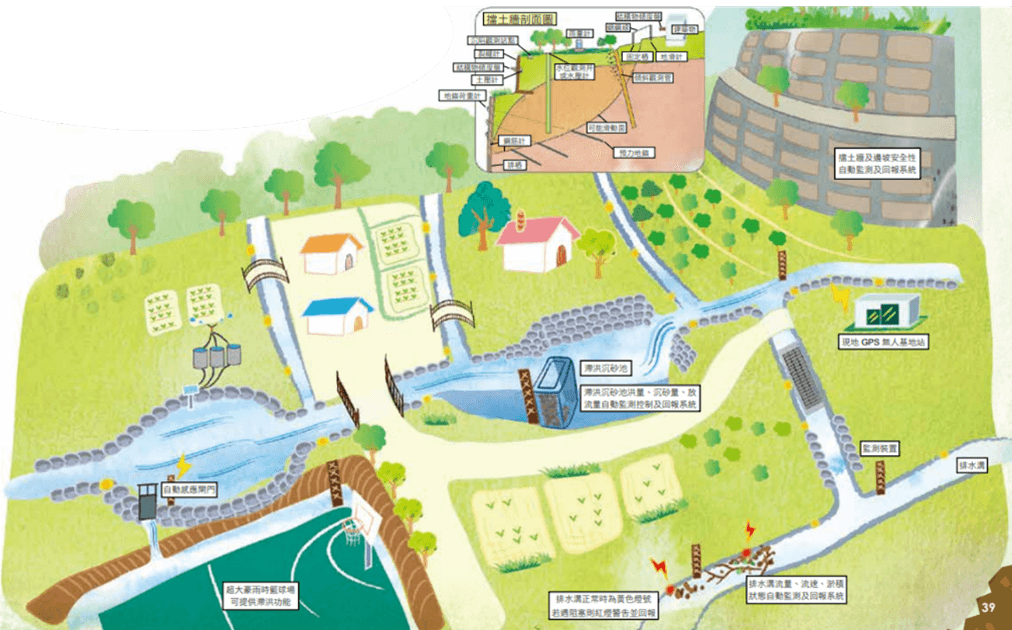

水利工程是歷史悠久的技術,時至今日傳統水利工程已暴露其侷限性且不再符合當代需求。過去的都市排水系統強調快速排水,減少積水與淹水風險,然而伴隨氣候變遷導致極端降雨頻率與強度增加,以及都市快速擴張導致土地高度開發利用,僅靠雨水下水道已不足以解決都市排洪問題,取而代之的是對流域整體的重新規劃,和土地利用的檢討。水利署自103年推動流域綜合治理,是為對全河段管理的整體策略,而區域性的管理分為上游的水土保持治理及中下游都市出流管制規劃。

圖1 流域綜合治理計畫圖 資料來源:經濟部水利署

水土保持治理

跳脫以往治水以縣市邊界劃分責任分區,流域綜合治理強調從源頭到下游的整合,源頭做好水土保持,透過減少土壤侵蝕、穩定地形及涵養水源,來降低水土流失對下游的影響。為此政府規範山坡地開發時,開發者(水保義務人)需負責制定與執行水土保持計畫,確保開發行為不會致增逕流與沖蝕,不僅維護上游的安全與生態平衡,且肩負中下游水患治理的第一道防線。

露營區合法化 : 水土保持專業輔導

近年來露營活動在台灣蓬勃發展,然而山坡地的開發若未妥善進行水土保持,可能威脅露營者及下游居民的安全,甚至面臨刑事責任。為協助露營業者合法經營,台中市政府水利局於2024年10月舉辦「露營場地水土保持申請座談會」,邀請水土保持服務團技師提供專業諮詢,協助業者了解申請流程與法規要求。

隨著水土保持規範的日益嚴格,業者若能透過專業顧問團隊,為開發計畫設計量身定制水土保持方案,將有效降低風險並達成可持續發展的目標,樹立環境保護正面形象。

出流管制專章

水利法在107年新增「逕流分擔與出流管制」專章,規範面積達一定規模以上(以2公頃為原則)的土地開發利用,若增加逕流量,開發者必須提出出流管制計畫書,並經主管機關核定後才能進行開發。而對於基地面積300平方公尺以上的新建或改建建築物,則應設置透水、保水或滯洪設施。

- 大型開發案(如都市重劃區、交通基礎設施):出流管制設施

較大規模的開發案需要綜合性及大容量的出流管制措施,這些設施的目標是減少大量降雨帶來的逕流並考量開發案本身進行全面規劃,降低洪水風險。- 大規模滯洪池與調節池

- 藍綠基礎設施(如生態公園、河道復育)

- 低衝擊開發(LID)措施

- 小型開發案(如住宅建案、商辦大樓):透水保水設施

較小規模的開發案需要的透保水設施則傾向靈活與簡便設計,這些設施的目標是提升基地內滲透率與短暫滯留雨水,且通常與景觀設計結合,改善城市環境。- 透水鋪面(如透水磚或植草磚)

- 雨水花園與下凹式綠地

- 綠屋頂

圖3 出流管制概念圖 資料來源:經濟部水利署

- 打造企業競爭力

隨著都市發展,如何平衡開發效益與環境永續已成為開發單位必須考量的關鍵課題。各地政府在審查開發案時,對於排水計畫的要求也日趨嚴格,未來若未能在規劃階段提前規劃出流管制,將可能面臨延遲審查、額外費用,甚至法律風險。除了符合法規要求為基本要件外,結合出流管制或透保水設施設計能優化基地水環境品質,創造宜居的生活空間,整體提升開發案的市場競爭力,讓企業脫穎而出。

企業與民間力量在都市防洪中的角色

隨著新的都市水管理成為主流,企業在都市防洪的角色越來越重要,不僅要履行自身的環境責任,還可以帶動社區為整體都市水資源管理貢獻力量。

- 企業協作模式

透過公私合利(Public-Private Partnership, PPP)合作模式,企業與政府合作推動基礎設施建設與洪水管理,企業不僅為基礎設施專案提供財務資源、技術支持以及材料供應,且投入在設施的建造、營運及維護週期,將創造大量投資與就業機會且提升公共建設的品質與效率,這樣的合作不僅雙贏、更是三贏。 - 政府 × 企業 × 社會:治水新夥伴關係

於政府而言,積極推展綠色基礎建設增強公眾對政府的信任和支持;於企業而言,透過PPP合作模式參與公共建設和承擔社會責任,推動其員工和消費者參與水資源保護行動或城市規劃決策,逐步落實ESG指標,使企業能夠邁向永續經營。藉由政府機關、企業和民眾三方的共同參與,使治水決策更透明公開、土地規劃更貼近民心。 - 波特蘭:永續城市的典範

美國波特蘭被譽為永續城市規劃和有效土地利用策略的典範城市,成功之處即在於導入藍綠基礎設施計畫(Blue-Green Infrastructure Project)、積極地社會參與以及發展政府企業合作夥伴關係。

例如波特蘭政府推動”綠屋頂計畫”,在建築物屋頂上覆蓋植物層,這種生態建設方式利用住家或大樓有限土地,提高城市綠化、改善空氣質量並促進雨水管理。計畫中涉及居民積極地參與住家改造,以及相關產業如綠建築設計、綠色建材和專業工程技術等合作,協助實現綠屋頂的建設,公私協作合力打造永續城市。

流域綜合治理 & Future Ready永續水管裡

在流域綜合治理架構的引領下,以WSP的Future Ready理念為核心,我們幫助企業在符合水土保持與出流管制法規的同時,實現永續水管理目標、提升企業形象及競爭力。透過專業規劃顧問與持續協作,企業能在未來的城市建設中扮演更積極的角色,帶領社會與政府共同實現與環境的共生共榮。

參考資料

水利署全球資訊網

臺北市政府工務局大地工程處

眼底城事 – eyes on place

延伸閱讀

WSP觀點/企業與公部門必讀!氣候變遷時代的自然解方與永續專案實踐

環境影響評估- 以WSP Future Ready面向探討環境影響評估

WSP觀點/淨零碳排新契機–海洋藍碳

WSP觀點/ESIA與ESMP應用指南:有效識別及減緩專案環社風險

作者資訊

WSP科進栢誠工程顧問股份有限公司

工程師,水環事業部

- 水利技師

- 擅長工程減碳、排水計畫、水土保持

- 聯絡資訊:[email protected]